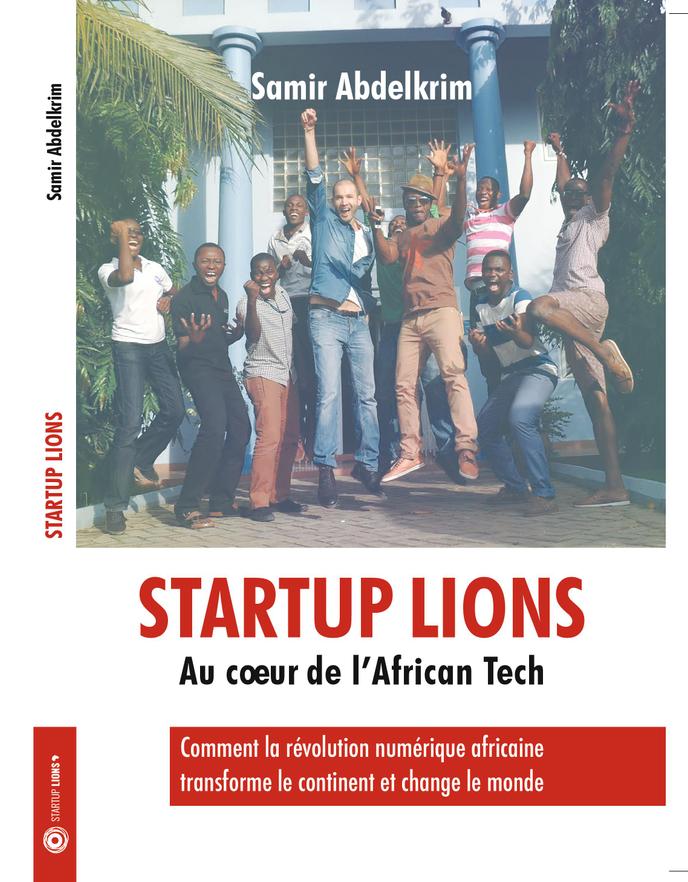

« Le Monde Afrique » publie les bonnes feuilles du livre de son

chroniqueur Samir Abdelkrim, qui

retrace trois ans de pérégrinations

dans les start-up du continent.

Samir Abdelkrim a décidé, un jour de 2014, qu’il fallait explorer

l’Afrique numérique. Pas derrière son écran, mais dans les incubateurs

de start-up, les accélérateurs ou les espaces de coworking, de Nairobi à

Lagos, de Dakar à Kigali. Le Monde Afrique a publié une

quarantaine de ses chroniques de terrain avec ces dizaines de milliers

de jeunes qui s’engagent pour réparer leurs pays et voient dans le

numérique une opportunité d’agir, de créer, de s’élever. De ses

pérégrinations dans la scène tech de plus de 20 pays africains, Samir

Abdelkrim a tiré un livre, Startup Lions, au cœur de l’African Tech,

262 pages, publié sur Amazon. Nous publions en bonnes feuilles une

partie de l’introduction, qui raconte sa rencontre à Dakar avec Malick

Birane, 22 ans, l’inventeur d’une application mobile pour aider les

pêcheurs sénégalais à mieux vendre leur poisson.

Le quotidien d’un entrepreneur africain

Dakar,

place de l’indépendance. Il fait très chaud. Depuis l’aube, le soleil

cogne sur la ville. Je plonge dans le premier taxi pour fuir les

embouteillages qui coagulent autour de moi. Il est 16 heures et c’est

déjà la sortie des administrations dans le quartier du Plateau. Au

milieu de la sueur et du tintamarre de la circulation, le vieux tacot

arrive à rejoindre la corniche sans trop d’encombres.

Nous

mettons le cap sur le port de Soumbédioune. C’est une simple crique où

les pirogues à moteur échouent à même le sable. Au bout d’une dizaine de

minutes, le taxi s’immobilise en tressautant devant un jeune homme qui

attend là (…). « Mon rendez-vous précédent se trouvait

juste à côté. Je viens de faire le point avec un grand restaurant de

fruits de mer sur la corniche. » Malick est un jeune entrepreneur

de 22 ans. Ce qui interpelle chez lui, c’est l’intensité et la

détermination qui brillent dans son regard de geek. Soudain, il se

retourne, sourire en coin : « Tu arrives à Dakar au bon moment. Nous

avons validé notre modèle économique et venons tout juste de sortir la

nouvelle version de notre plateforme. Je vais te montrer comment notre

solution fonctionne ! »

Malick Birane est le

fondateur d’une start-up qu’il a baptisée Aywajieune, ce qui signifie en

wolof « je vends du poisson ». Je laisse l’entrepreneur me guider dans

ce qu’il appelle son espace de travail à ciel ouvert : le grand marché

aux poissons de Soumbédioune qui, du temps de sa splendeur, nourrissait

tout Dakar. Une dizaine de pirogues à moteur viennent de rentrer au

port. Chaque équipage utilise de vieux pneus usés pour caler sur le

sable sa gaal, ou pirogue en wolof. Commencent alors les

négociations entre pêcheurs et mareyeurs (pour la plupart des femmes)

venus s’approvisionner en gros. Les poissons les plus variés – thons,

badèches, sars et même quelques beaux mérous blancs – sont déchargés sur

le sable. C’est à partir de cette anse exiguë que, chaque matin,

plusieurs centaines de pirogues traditionnelles partent en quête de

poissons dans un mouvement d’ensemble bariolé. Ils ravitaillent les

marchés de la capitale, mais aussi exportent.

« Le poisson, c’est un peu le pétrole du Sénégal et le pain de chaque Sénégalais, m’explique Malick. Nos poissons sont exportés vers l’Europe, mais ils constituent la base de nos plats, à commencer par le thiéboudienne. » Le thiéboudienne est le plat national de Sénégal. Au pays de la teranga (hospitalité), le poisson, thiof en

wolof, est chose sacrée. Les Sénégalais mangent en moyenne 30 kg de

poisson par habitant et par an. Le secteur ferait vivre plus de deux

millions de personnes, si l’on compte les familles des pêcheurs.

Eviter les intermédiaires

Avant

même que je l’interroge, le jeune « disrupteur » se lance dans un pitch

bien calibré et me décrit le douloureux problème qu’il tente de hacker (résoudre).

« Les pêcheurs sénégalais sont financièrement étranglés. Ils manquent

d’informations sur les prix de vente des poissons et se font souvent

avoir sur les montants en les écoulant. » J’essaie de suivre la

fine silhouette du jeune entrepreneur qui se faufile au milieu des étals

de poissons posés directement sur le sable. Malick ralentit un court

instant pour saluer un jeune pêcheur. Celui-ci porte un bonnet blanc à

rayures noires sur la tête, son pantalon sombre est recouvert de sable

humide. Ils semblent tous deux avoir le même âge. Malick poursuit : « Les

pêcheurs rencontrent par ailleurs des difficultés à entrer directement

en contact avec les consommateurs finaux, restaurateurs et particuliers.

Il y a trop d’intermédiaires qui font écran. » Tablette tactile

sous le bras, Malick Birane rend visite chaque semaine aux pêcheurs pour

prendre de leurs nouvelles. Au milieu de ce décor où tout n’est que

marchandage et va-et-vient, il collecte les feedbacks de ses

utilisateurs. Ces retours sont importants, ils lui permettent

d’améliorer son service et de s’assurer qu’il résout bien leurs

problèmes spécifiques. (…) Les trois quarts lui déclarent

écouler leurs poissons au rabais, sans réaliser de profits. Ils bradent

des bassines entières de rougets, de barracudas, de soles, pour éviter

les invendus.

Lorsqu’ils sont ruinés, les pêcheurs cherchent à émigrer vers l’Europe avec leur pirogue. Une minorité sombrera même dans le trafic de vies humaines en devenant passeurs.

Beaucoup aimeraient

pourtant vendre directement aux particuliers, augmenter leurs marges et

élargir leurs débouchés. Il faudrait pour cela des moyens logistiques

qu’ils n’ont pas. Plusieurs ont déjà confié leur désarroi au fondateur

d’Aywajieune : « On a moins de prises, donc normalement les prix

devraient augmenter. Mais on est mal organisés. Certains jours, les prix

sont tellement bas qu’on essaie de garder le poisson le plus longtemps

possible pour le vendre à un bon prix. Et finalement on ne vend pas et

on doit tout jeter. » Cette situation représente pour Malick Birane une véritable injustice : « Le secteur de la pêche est très dynamique au Sénégal et génère d’énormes profits. » Malheureusement, « les pêcheurs à l’origine de cette création de valeur ne parviennent pas à en vivre dignement ».

Pour

la pêche à la palangre, les hommes sont souvent contraints de naviguer à

plus de 10 kilomètres du rivage pour trouver du poisson dans les

profondeurs. Le jeune Sénégalais connaît le désespoir qui fige le regard

fatigué des travailleurs de la mer, les jours où le poisson déserte le

littoral. Sans doute du fait de la pollution, mais aussi du pillage des

chalutiers battant pavillon étranger. Ces navires-usines s’aventurent en

hiver dans les eaux territoriales sénégalaises pour siphonner les fonds

poissonneux en toute illégalité. Les dépenses en « essence pirogue »

grimpent en flèche, car les pêcheurs doivent s’éloigner toujours plus

loin, aggravant jour après jour le manque à gagner (…). « Lorsqu’ils sont ruinés, les pêcheurs basculent dans la pauvreté ou cherchent à émigrer vers l’Europe avec leur pirogue. »

Une minorité sombrera même dans le trafic de vies humaines en devenant

passeurs. En 2006, d’importants accords de pêche entre le Sénégal et

l’Union européenne ne sont pas renouvelés. Alors que la crise

halieutique atteint son paroxysme à Dakar, des centaines de pêcheurs

sénégalais débarquent plus de 30 000 migrants africains sur les plages

des îles Canaries. Parmi eux, combien ne sont pas arrivés à destination,

leurs frêles esquifs ayant chaviré sous les vents puissants de

l’Atlantique ?

Amas luisant de poulpes entrelacés

Malick

scrute un petit attroupement de badauds et de pêcheurs qui encerclent

une pirogue. Elle vient de s’échouer sur le sable, le ventre encore

frétillant de la pêche du jour. Au moment où nous tournons les talons,

un pêcheur d’une trentaine d’années surgit de la foule pour venir à

notre rencontre, avec un grand sourire. « Grand, comment va le business ? »,

s’exclame Malick qui le reconnaît aussitôt. Fervent utilisateur

d’Aywajieune, Samba navigue au large de Dakar depuis plus de 10 ans pour

nourrir ses parents, sa femme et ses deux enfants. Il apprécie beaucoup

Malick Birane depuis qu’un matin, alors qu’il rinçait son moteur à

l’eau douce, le jeune entrepreneur est venu le convaincre d’utiliser son

application.

Les très bonnes semaines, le chiffre d’affaires peut même tripler. Les poissons bradés à vil prix ne sont plus qu’un lointain souvenir…

Samba

nous emmène devant son étal gargantuesque où gît un amas luisant de

magnifiques poulpes entrelacés. Grâce à Aywajieune, ils régaleront ce

soir les plus grandes tables de la capitale. La marchandise a déjà

trouvé trois acquéreurs offrant chacun un excellent prix. Parmi les

acheteurs figure un particulier résidant dans le quartier du Plateau. En

plein essor, les ménages de la classe moyenne dakaroise représentent

désormais un gros tiers des commandes passées sur Aywajieune. Deux

livreurs de la start-up doivent d’ailleurs arriver d’un moment à l’autre

pour charger et transporter les belles prises de Samba. Depuis qu’il a

rejoint la plateforme, ses revenus ont en moyenne doublé. Les très

bonnes semaines, le chiffre d’affaires peut même tripler. Les poissons

bradés à vil prix ne sont plus qu’un lointain souvenir… Grâce à

Aywajieune, Samba est visible sur Internet et assure quotidiennement des

débouchés à ses poissons.

Chaque

jour que le jeune pêcheur regagne la terre ferme avec sa cargaison, il

accomplit le même rituel. Avec son smartphone à bas prix prêté par un

neveu, il prend en photo les poissons frais rincés et posés

soigneusement dans une bassine en plastique. Il charge ensuite, toujours

avec son portable, les images sur Aywajieune. Il décrit le produit puis

précise la quantité et le prix du jour au kilo en francs CFA. Il

indique enfin son numéro de téléphone en bas du formulaire en ligne. Une

vingtaine de minutes plus tard, Samba reçoit les premiers appels et SMS

des restaurateurs de la capitale, qui se dépêchent de passer commande

pour réserver les plus beaux morceaux.

Solution vocale pour pêcheurs illettrés

Les

livreurs arrivent enfin. Malick leur rappelle qu’ils ne doivent pas

oublier de charger au passage les poissons d’Ousmane, un autre pêcheur

Aywajieune, dont l’étal se trouve quelques dizaines de mètres plus loin.

Un peu plus âgé que Samba, Ousmane vend également sur Internet depuis

quelques mois, mais contrairement à lui, « il n’a pas fait les bancs »,

m’explique Malick. Autrement dit, il ne sait ni lire ni écrire. Ousmane

met donc chaque jour en ligne ses poissons « par la voix ». Il appelle

directement le service commercial d’Aywajieune qui va remplir et publier

les annonces à sa place. « Notre service commercial reçoit tous les jours des appels de dizaines de pêcheurs illettrés, précise Malick. Nous les aidons à vendre leurs poissons sur Internet. »

Sur l’étal d’Ousmane, trois caisses de maquereaux, chinchards et

crevettes gisant sur un lit de glace sont prêtes à être expédiées. Elles

sont destinées aux restaurants du quartier branché de la pointe des

Almadies. Les restaurateurs régleront les coursiers en espèces, à la

livraison.

En

Afrique de l’Ouest, la très grande majorité des commerçants n’est pas

« bancarisée », ce qui rend les paiements en ligne ou par carte bancaire

encore peu courants. Peu importe, la start-up enjambe vite l’obstacle.

Grâce à la technique si africaine du cash on delivery, le

paiement d’un produit acheté sur Internet peut se faire en espèces au

moment de la livraison. Aywajieune transférera ensuite les montants dus à

Ousmane et Samba sur leur téléphone portable grâce au paiement mobile –

rapide, facile, sécurisé. Du débarquement des poissons à leur livraison

au client, l’efficacité redoutable d’Aywajieune permet d’éviter les

multiples embûches et points de friction logistiques.

Le numérique pallie en partie le manque d’infrastructures, avec un effet immédiat sur les bénéfices des pêcheurs. « Pour

eux, la vitesse de rotation des stocks de poissons est dorénavant

beaucoup plus rapide. Elle est passée de 5 jours en moyenne à

24 heures. »

A Dakar, comme ailleurs en Afrique,

l’innovation est nécessaire pour répondre aux problèmes du quotidien. Le

téléphone portable fait ici office d’ordinateur, de carte bancaire et

de mégaphone pour cette vente à la criée numérique. Des centaines de

clients comblés par les services d’Aywajieune partagent régulièrement

leur satisfaction sur les réseaux sociaux. Ce bouche-à-oreille 2.0

représente aujourd’hui le plus gros canal d’acquisition pour la start-up

de Malick Birane. Il m’explique comment les pêcheurs et leurs clients

sont devenus les premiers ambassadeurs d’Aywajieune, grâce au buzz

qu’ils font sur Facebook. Pour se rémunérer et payer les salaires, la

société perçoit sur chaque transaction une commission correspondant aux

services de mise en relation et de livraison. La petite entreprise

innovante de Malick Birane a créé une quinzaine d’emplois (…).

« Personne ne te financera, tu n’as aucune relation ! »

Pour

Aywajieune, la voie vers le succès fut tout sauf facile. Chaque jour,

il fallait repartir à l’offensive sur le terrain pour expliquer et

convaincre. Plusieurs pêcheurs, n’ayant jamais utilisé Internet de leur

vie, ne cachaient pas leur méfiance. (…) La patience finit par

payer : au bout de quelques mois, plus de 100 pêcheurs utilisent

Aywajieune au quotidien, à Soumbédioune puis au Quai de pêche de Hann.

Et grâce au bouche-à-oreille, bientôt dans les ports de pêche de

Saint-Louis, l’autre grande ville du Sénégal.

Le numérique africain est une fabrique d’inclusion sociale et les entrepreneurs sont les tisserands d’une Toile à visage humain, des rivages de Soumbédioune aux villages isolés du Sahel, en passant par les mégapoles de Nairobi ou Lagos.

Ce n’est

pas au milieu des pirogues de Soumbédioune que Malick Birane s’est vu

opposer les refus les plus cinglants. Comme la plupart des entrepreneurs

de son âge, il a dû affronter le mépris des hommes d’affaires et des

banquiers, cravatés dans leurs bureaux climatisés et leur entre-soi.

« Pour qui tu te prends ? Tu crois que c’est sage de créer une

entreprise à 21 ans ? Personne ne te financera, tu n’as aucune

relation ! Et tes parents, ils sont au courant ?… Et ils te laissent

faire ? » Mais Malick Birane ne lâche rien, bien au contraire. Plus

on doute de lui, plus il croit à l’importance de sa mission. Et les

pêcheurs sénégalais seront toujours là pour la lui rappeler.

« Avec Aywajieune, me dit-il,

les poissons les plus demandés peuvent rapporter jusqu’à 1 million de

francs CFA, contre 300 000 francs CFA en moyenne auparavant. » Pour

ses pêcheurs que Malick admire et respecte, il y a donc un avant et un

après Aywajieune. Mais l’impact de la start-up dépasse le simple

bénéfice économique. L’idéal de Malick serait de changer la vie de ces

pêcheurs. Beaucoup tentent encore de quitter le Sénégal en pirogue pour

rejoindre l’Union européenne. Il en connaît même un qui a renoncé à

partir depuis qu’il utilise Aywajieune. (…) Quand maintenant il

prend la mer avec sa pirogue, c’est pour revenir avec du poisson et non

pour s’exiler au péril de sa vie. C’est la plus grande fierté de

Malick.

Et si c’était en Afrique que notre futur s’inventait déjà ? Ce livre (…) espère

répondre à cette question. Il est le fruit d’un long et patient travail

de terrain qui a débuté sur le continent africain en 2014. Je suis allé

à la rencontre des écosystèmes numériques locaux dans le cadre de mon

projet TECHAfrique. J’ai sillonné pendant plus de deux ans les routes en

construction de la tech africaine au cours d’un passionnant road trip entrepreneurial. Il m’a conduit au centre de la révolution start-up, qui se répand de Dakar à Cotonou en passant par les makerspaces de

Lomé et d’Abidjan ; des compétitions entrepreneuriales d’Accra et de

Johannesburg aux tech hubs qui fleurissent en Tunisie ou au Burkina

Faso.

Exploration sans relâche

Des

hauts plateaux éthiopiens aux collines de Kigali, j’ai exploré sans

relâche les scènes tech de plus de 20 pays africains. J’y ai rencontré

des centaines d’entrepreneurs qui ont partagé avec moi leur vision. J’ai

eu la chance de les suivre dans leurs incubateurs, accélérateurs ou

espaces de coworking. J’ai chroniqué leur quotidien dans

plusieurs centaines d’articles, publiés sur mes blogs comme dans les

médias nationaux et internationaux. C’est cette aventure au long cours

que je vous transmets avec Startup Lions, un livre qui vous

emmènera à la découverte de celles et ceux qui ont décidé par eux-mêmes

de transformer leur continent. A l’image d’Aywajieune, des centaines de

start-up africaines se révoltent contre le status quo, la pauvreté et

l’absence d’infrastructures. Ce n’est pas une tendance, c’est une

mission. Prendre des risques, hacker les difficultés du quotidien et innover pour pallier le manque de services publics.

Ces

entrepreneurs offrent l’image d’une jeunesse africaine qui se prend en

main et agit sans attendre. Ce qui les motive, c’est de trouver des

solutions aux problèmes de leurs pays, conquérir de nouveaux possibles,

changer le monde des hommes grâce au pouvoir des bits. Comme Malick

Birane, ces lions sont jeunes, pacifiques, déterminés. Ils sont des

dizaines de milliers à s’engager pour réparer leurs pays. Ils voient

dans le numérique une opportunité d’agir, de créer, de s’élever.

Certains soulèvent toutefois un problème : les start-up africaines

voudraient remplacer l’action publique et même l’aide au développement.

Ce n’est pas le cas.

Tout ce qu’elles veulent, c’est

accélérer le développement de l’Afrique à tous les niveaux et permettre

aux femmes et aux hommes qui la peuplent de vivre une vie décente. Le

numérique africain est une fabrique d’inclusion sociale et les

entrepreneurs sont les tisserands d’une Toile à visage humain, des

rivages de Soumbédioune aux villages isolés du Sahel, en passant par les

mégapoles de Nairobi ou Lagos.

Samir Abdelkrim, entrepreneur et consultant avec StartupBRICS. com, un blog sur l’innovation dans les pays émergents, est chroniqueur technologies pour le Monde Afrique.

Depuis 2014, il a parcouru une vingtaine d’écosystèmes start-up

africains et en a tiré un livre, désormais en vente sur Amazon en format

imprimé et numérique (Kindle).